いま企業がDXに踏み切る必要性

ITやデジタル技術の発展によって、それらに対応する目新しいビジネスモデルを展開する企業の登場が目立つようになりました。これにより国内企業全体に求められているのが、DX化です。――とはいえ、これまで続けてきた業務フローから大きくスタイルを変えることは厳しいのも実情です。ですが、難しいからといってそのまま放置していられないのも、また実情なのです。

その理由とは、経済産業省による「2025年の崖」問題です。日本政府は、日本企業における多くの問題・課題が2025年を節目に立ちはだかるという警鐘を鳴らしています。

2025年の崖では、システム導入によるデータ管理の複雑化に加え、老朽化・ブラックボックス化した既存システムが残存した場合に想定される『国際競争への遅れ』や『国内経済の停滞』が懸念されているのです。

国際的にみてもIT化が遅れている日本企業にとって、システムの刷新は急務かつ不可欠な問題。この対応に取り残されてしまえば市場での優位性を持つことはおろか、事業の機会損失を避けられなくなる可能性が高くなるのです。

このような背景から、いま日本では国をあげてのDX推進が活性化されています。

DXに取り組む企業には税優遇策を実施するなど各支援策の充実や、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的としたリモートワーク推進によるデジタル技術活用の広まりが、DX化の浸透を後押ししているのです。

【関連記事】>>DXとは?

【関連記事】>>2025年の崖とは?

「DXに取り組む」とは

DXに取り組むというと、とりあえずITツールを導入して効率化すると捉える人も多いですが、DXはその先にあるものです。

DXに取り組むというのは、IT化に対応するだけではなありません。ITを駆使した上で企業内で業務改善をおこない、企業ないしビジネスモデルを変革することで新たな価値を見出していくと捉えるとよいでしょう。

DXを進めることで、コロナ禍のような環境の変化への対応が可能になることに加えて、生産性の向上や業務効率化、さらには新たなビジネスモデルの創出につながるといったメリットを得られます。

コロナ禍で加速したDX化

また、コロナの影響を受けてビジネスの場をオフラインからオンラインに移行せざるを得ない企業も多く、DX推進をすすめるケースが多くなりました。

テレワークを実装するうえで、これまで対面でおこなっていた社内外の会議や紙書類や印鑑を扱う業務に対して、デジタル技術を活用した新たな業務フローの構築が必要とされるようになりました。

これにより、DXの遅れや必要性が強く認識され、結果的にDXを強く後押しするかたちになったのです。

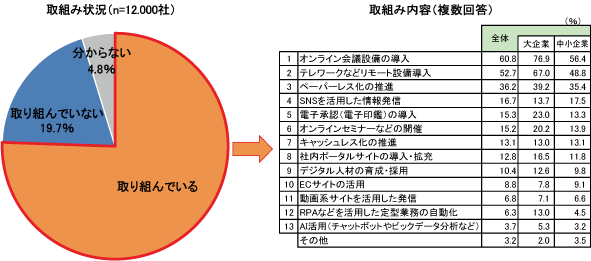

『コロナ禍を契機として、デジタル施策への取組み状況について尋ねたデータによると、企業の75.5%が「取り組んでいる」回答している(図表Ⅰ-2-4-9)。規模別にみると、「取り組んでいる」企業は、「大企業」で88.6%と9 割近くに達した一方、「中小企業」は72.7%、「小規模企業」は63.0%となった。』

https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r02/hakusho/r03/html/n1243000.html?_gl=1pnu2ll_gcl_au*MjAzNTkwMTY3OS4xNzA3MzY2MDY2

DXを本で学ぶ

以下では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の知識を深めたいひとにおすすめの本を紹介します。

- 「DXについて勉強したい」

- 「具体的な事例をもとに、DXを理解したい」

- 「DX推進を成功させるためのノウハウを手に入れたい」

そんなお悩みをお持ちの方は、下記を参考に本を選んでみて下さい。

いますぐDXに関する基本を学びたいという方は、業務自動化ツールRPAという観点から解説している下記資料がおすすめです。無料でダウンロードできます。

\DX推進やRPA活用について紹介/

DXビジネスモデル~80事例に学ぶ利益を生み出す攻めの戦略~※2022年5月発刊

著:小野塚征志 出版:インプレス

最先端のDXを丸ごと理解

DXによって収益化=マネタイズができている企業とそうでない企業は何が違うのか、そもそも変革できたのか、どこで差がついたのかというのは関心の高いテーマです。

そこで本書では、DXビジネスを「場を創造する」「非効率を解消する」「需給を拡大する」「収益機会を拡張する」の4つの軸でカテゴライズし、全80の先進事例を図解。デジタルによってどうようにビジネスや業界に変革を起こし、収益をあげるのか、ビジネスモデルをひもときます。

【目次】

ch1 DXの基本思想

引用元:インプレスブックス

1.1 DXの定義

1.2 DXの必要性

1.3 DXの進化形態

1.4 DXの戦略的方向性

1.5 ビジネスモデルとしての基本要件

ch2 場を創造するビジネス

2.1 場を創造するビジネスの価値

2.2 今までになかった場を創るビジネス

2.3 リアルな場をバーチャルに変えるビジネス

2.4 場を創造するビジネスに求められる要件

ch3 非効率を解消するビジネス

3.1 非効率を解消するビジネスの価値

3.2 作業をなくすビジネス

3.3 人手を不要とするビジネス

3.4 ダイレクトにつなぐビジネス

3.5 非効率を解消するビジネスに求められる要件

ch4 需給を拡大するビジネス

4.1 需給を拡大するビジネスの価値

4.2 余剰を売れるようにするビジネス

4.3 買わなくても使えるようにするビジネス

4.4 売る人/買う人を増やすビジネス

4.5 需給を拡大するビジネスに求められる要件

ch5 収益機会を拡張するビジネス

5.1 収益機会を拡張するビジネスの価値

5.2 モノを利用するビジネス

5.3 サービスを利用するビジネス

5.4 事業基盤を利用するビジネス

5.5 収益機会を拡張するビジネスに求められる要件

ch6 DXの実現方法

6.1 DXのアプローチ

6.2 DXのマインドセット

1冊目に読みたい DXの教科書 (なるほど図解)※2022年10月発刊

著:荒瀬光宏 出版:SBクリエイティブ

DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本から実現のプロセスまで

図解で本当によくわかる!■本書のポイント

「DXとは何か?」「どうしてDXが必要なのか?」「日本のDXの現状は?」

「必要なデジタル技術は?」「成功事例の特徴は?」「どうDXをすすめるべきか?」

などのDXの気になる疑問にこの一冊ですべてお答えします!

80項目すべて、見開きで解説しているのでスキマ時間にさくさく読むことができます。

紙面の半分でフルカラーの図解をおこない、わかりやすさにこだわりました。これから学ぶビジネスパーソンの「1冊目」として本当におすすめできる、DXの教科書です。

DXのエキスパート、株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所 荒瀬光宏執筆!■本書の対象読者

・DXとは何かしっかり理解したい人

・DXの成功事例を知りたい人

・DXを支えるデジタル技術を学びたい人

・組織のDX担当者や、DXに関わるみなさま

・DXを実現するプロセスや手法を知りたい人基礎知識・デジタル技術・成功事例・戦略・実現のプロセス

ビジネスパーソンが知りたいDXの知識を1冊に凝縮!!■目次

引用元:amazon

Chapter 1 DXの基本

Chapter 2 日本のDXの現状

Chapter 3 DXを支えるデジタル技術

Chapter 4 業界の破壊的な再編を引き起こすディスラプション

Chapter 5 成功事例から学ぶデジタル戦略

Chapter 6 デジタル戦略の検討手法

Chapter 7 変革のプロセス

Chapter 8 未来予測とこれからの仕事

ITの仕事に就いたら最低限知っておきたいDXの常識※2022年7月

著:イノウ 出版:SBクリエイティブ

■概要

近年、DXの注目度が高まっており、様々な書籍が出版されています。

ただ、これまで刊行されている書籍のほとんどは、経営企画部門や一般ビジネスマン向けに「DXとは何か」「他社はどのようにDXに取り込んでいるか」を解説したものがほとんどです。

一方でIPAなどが提供している「どのようにDXに取り組めばいいか」「DXではどのような要素技術が求められるか」についてのコンテンツは、情報が分散しており、またわかりにくいように感じます。

■目次

I部 DXの常識 9

I-1 2025年の崖とは、どのような状況ですか 10

I-2 なぜ、レガシーシステムが問題になるのですか 12

I-3 なぜ、ITシステムがブラックボックス化するのですか 14

I-4 ユーザー企業、IT企業が抱える、ジレンマは何ですか 16

I-5 DXによる企業変革には何が必要になりますか 18

I-6 レガシーシステムはどのように刷新しますか 20

I-7 ITシステムの刷新・構築はどのように考えるべきですか 22

I-8 デジタルエンタープライズはどのように分類できますか 24

I-9 デジタル産業の構造はどのように変わりますか 26

I-10 デジタルエンタープライズではどのように意思決定されますか 28

I-11 デジタル企業で、データはどのように活用されますか 30

I-12 デジタル企業において、データはどのように収集・蓄積されますか 32

I-13 データ活用では何が求められますか 34

I-14 CIO、CDO、CISOはどのような役割を果たしますか 36

I-15 どのような職種が、DXを推進しますか 38

I-16 DXを支えるITシステムはどのような体制で開発しますか 40

I-17 アジャイル開発では、どのような契約モデルが望ましいですか 42

I-18 デジタライゼーション、デジタイゼーションとはどのような概念ですか 44

I-19 DXの推進はどこから着手すれば良いですか 46

I-20 DX推進で、どのような業務改善、ビジネス変革が可能になりますか 48

I-21 ITシステムを刷新する前に何をやるべきですか 50

I-22 ITシステムの刷新はどのような考え方で進めるべきですか 52

I-23 ITシステムには、どのような要素が求められますか 54

I-24 どのように、データを活用すればいいですか 56

I-25 データの活用では、なぜPoCが求められるのですか 58

I-26 データの活用ではなぜ、メタデータが有用なのですか 60

I-27 データの活用では、なぜAPIが重要になるのですか 62

I-28 スピード・アジリティの実現でなぜクラウドが重要なのですか 64

I-29 マイクロサービスがなぜ、スピード・アジリティにつながるのですか 66

I-30 マイクロサービスによる開発は、どのように進められますか 68

I-31 スサノオ・フレームワークとは何ですか 70

I-32 ITシステムの問題はどのように把握すればいいのですか 72

I-33 ITシステムの全体構成図はどのように作成しますか 74

I-34 ITシステムの全体構成図はどのように作成しますか 76

I-35 外部連携先とその連携は、どのように整理しますか 78

I-36 DX推進事業やDX認定制度とは、どのような制度ですか 80

I-37 DX推進指標、プラットフォームデジタル化指標とは何ですか 82II部 ITの常識 85

II-1 リモートワークはどのように実現しますか 86

II-2 なぜ、「脱VPN」が求められているのですか 88

II-3 SDP方式とZTNA方式の違いは何ですか 90

II-4 SDNとSD-WANとはどのような仕組みですか 92

II-5 SASEとは、どのようなソリューションですか 94

II-6 SASEの導入には、どのような背景とメリットがありますか 96

II-7 ハイブリッドクラウド、マルチクラウドには、どのような課題がありますか 98

II-8 オープンクラウドとはどのような概念ですか 100

II-9 ハイパーコンバージドインフラにはどのようなメリットがありますか 102

II-10 クラウドストレージにはどのようなメリット・デメリットがありますか 104

II-11 クラウドDBには、どのようなメリットがありますか 106

II-12 CCoEは、どのような役割を果たすのですか 108

II-13 データウェアハウスとデータレイクは何が違うのですか 110

II-14 PPAPはなぜ、廃止する必要があるのですか 112

II-15 情報セキュリティはどのように確保するのですか 114

II-16 EPP、EDR、XDRはどのようにセキュリティを担保するのですか 116

II-17 EDRやXDRはどのように実現されますか 118

II-18 マルウェアにはどのような種類がありますか 120

II-19 サイバーハイジーン・レジリエンスにはどのような効果がありますか 122

II-20 SOCやCRISTはどのような役割を果たしますか 124

II-21 セキュリティ対策の実効性は、どのようにテストしますか 126

II-22 サードパーティークッキーの廃止で何が変わるのですか 128

II-23 個人情報保護法はなぜ、改正されたのですか 130

II-24 ローコード・ノーコードツールとLCAPはなぜ、注目を集めるのですか 132

II-25 ハイパーオートメーションとはどのような概念ですか 134

II-26 AIチャットボットとは、どのような仕組みですか 136

II-27 IT資産管理では、何を管理するのですか 138

II-28 APIマネジメントは、なぜ必要になるのです 140

II-29 アジャイル開発やDevOpsが、なぜ注目されているのですか 142

II-30 DevSecOps、xOpsとはどのような概念ですか 144

II-31 TX、CX、EX、UX、MXとはどのような概念ですか 146

II-32 IoBとは、どのような概念ですか 148

II-33 エッジコンピューティングとは、どのような概念ですか 150

II-34 デジタルツイン、CPSとは、どのような概念ですか 152

II-35 スマートファクトリーはどのように実現するのですか 154

II-36 IoTシステムにはどのようなリスクがありますか 156

II-37 ドローンは、どのように活用されるのですか 158

II-38 イーサキャットや5Gは、工場でどのように使われますか 160

II-39 システムズオブシステムズとはどのような概念ですか 162

II-40 Webサービスのレコメンドはどのように実施されますか 164

II-41 データドリブンはどのように実現されますか 166

II-42 なぜ、オープンデータが注目されているのですか 168

II-43 なぜ、スモールデータが注目されているのですか 170

II-44 データ分析基盤はどのように、実現されますか 172

II-45 画像認識、画像生成とは、どのような仕組みですか 174

II-46 自然言語処理とはどのような仕組みですか 176

II-47 ジェネレーティブAIとは、どのような概念ですか 178

II-48 AI予測分析とは、どのようなサービスですか 180

II-49 AIを利用するにあたってセキュリティ対策は必要ですか 182

II-50 量子コンピュータとはどのような仕組みですか 184

II-51 Web3.0とは、どのような概念ですか 186

II-52 ブロックチェーンは、どのような機能や技術に支えられていますか 188

II-53 なぜ、NFTが注目されているのですか 190

II-54 メタバースには、どのようなビジネスモデルがありますか 192

II-55 分散型金融とは、どのような仕組みですか 194

II-56 ディープウェブ、ダークウェブとはどのような概念ですか 196III部 事例の常識 199

引用元:ソシム

III-1 経理・財務部門では、どのようなDXが実施されていますか 200

III-2 改正電帳法・インボイス制度の対応では何が求められますか 202

III-3 電子署名や電子押印とは、どのような仕組みですか 204

III-4 人事・労務部門では、どのようなDXが実施されていますか 206

III-5 総務・法務部門では、どのようなDXが実施されていますか 208

III-6 営業支援・マーケ部門では、どのようなDXが実施されていますか 210

III-7 PIM/DAMとは、どのような概念ですか 212

III-8 コールセンターでは、どのようなDXが実施されていますか 214

III-9 銀行業界では、どのようなDXが実施されていますか 216

III-10 オープンAPIとはどのような概念ですか 218

III-11 保険業界では、どのようなDXが実施されていますか 220

III-12 証券業界では、どのようなDXが実施されていますか 222

III-13 自動車業界では、どのようなDXが実施されていますか 224

III-14 家電業界では、どのようなDXが実施されていますか 226

III-15 食品・飲料業界では、どのようなDXが実施されていますか 228

III-16 化粧品・トイレタリー業界では、どのようなDXが実施されていますか 230

III-17 アパレル業界では、どのようなDXが実施されていますか 232

III-18 医薬品業界では、どのようなDXが実施されていますか 234

III-19 素材業界では、どのようなDXが実施されていますか 236

III-20 産業部品・機器業界では、どのようなDXが実施されていますか 238

III-21 医療機器業界では、どのようなDXが実施されていますか 240

III-22 農業・建設機械業界では、どのようなDXが実施されていますか 242

III-23 重電・工場・プラント設備業界では、どのようなDXが実施されていますか 244

III-24 商社・卸では、どのようなDXが実施されていますか 246

III-25 小売業界では、どのようなDXが実施されていますか 248

III-26 旅行業界では、どのようなDXが実施されていますか 250

III-27 旅客業界では、どのようなDXが実施されていますか 252

III-28 飲食業界では、どのようなDXが実施されていますか 254

III-29 教育業界では、どのようなDXが実施されていますか 256

III-30 情報通信業界では、どのようなDXが実施されていますか 258

III-31 物流業界では、どのようなDXが実施されていますか 260

III-32 不動産業界では、どのようなDXが実施されていますか 262

III-33 印刷業界では、どのようなDXが実施されていますか 264

III-34 建設・プラント業界では、どのようなDXが実施されていますか 266

III-35 エネルギー業界では、どのようなDXが実施されていますか 268

III-36 自治体では、どのようなDXが実施されていますか 270

【関連記事】>>ツールとツールをAPIで安全に連携するiPaaSとは

ニューズウィーク日本版特別編集 成功するDX2022※2022年1月

著:ムック 出版:メディアハウスムック

■目次

Chapter 1 日本の未来 × DX

巻頭インタビュー1

石倉洋子氏(デジタル庁デジタル監)

デジタル庁の責務はDXによる日本の「解放」

巻頭インタビュー2

石角友愛氏(パロアルトインサイトCEO)

経営トップの理解度がDX成功の鍵を握るChapter 2 顧客 × DX

CASE アスクル

自社のDX経験を業界全体へ

CASE パルグループ

ECを成功に導いた「評価制度」

CASE TRIAL

スマートカートで買い物が変わる

CASE READYFOR

オンラインで募金を可視化する

「地元第一」とデジタル化でコロナ不況と闘う

環境にも財布にもやさしい古着がアパレルを救う?Chapter 3 プロダクト × DX

CASE 中外製薬

AIが医薬品開発を変える

CASE クラフタル

サブスクで和食器の商流革命を

CASE 日本鋳鉄管

インフラ更新に市民を巻き込め

CASE カルビー

パッケージのAI評価で売上増

日本の製造業を復活させるDXのトリセツ

オーダーメイド部品もロボ職人にお任せ!

ラストベルト復活のチャンスが来たChapter 4 効率化 × DX

CASE 福岡銀行

AI審査で即日融資も可能

CASE 千葉県

テクノロジーは農業の救世主

CASE 静岡県

土地のデータ化で災害に備える

CASE 京都セミコンダクター

旧型設備を低予算でIoT化

仕事の未来を変えるDXの本質を学ぶとき

MaaS革命に足りないモノChapter 5 バックオフィス × DX

引用元:amazon

CASE 駒澤大学

DX面接で優秀な学生にリーチ

CASE 小田急電鉄

急増の法務業務をデジタル改革

CASE よりそう

潜在顧客に確実に届くCMを

3大変化が創る未来の大学

中国がDX大国になれたのは

調達DXで日本経済を下支え

インターネット白書2022 デジタルツイン実現への道(NextPublishing)※2022年2月

出版:インプレスR&D

インターネットの影響を技術、ビジネス、社会と多角的に報告するデジタル業界定番の年鑑『インターネット白書』。26年目を迎えた最新刊の2022年版は、リアル空間とサイバー空間を連動するデジタルツインの活用事例、仮想空間メタバースやネットビジネスのモデルを根本的に変えるNFT、Web3.0で目指す新たなWebの創成など、5G時代を迎えて発展する最新テクノロジーと、そのビジネス・制度面での課題を40人の有識者が解説します。社会の実験の場であり続けるインターネットのトレンドと、デジタルをベースにした持続可能な社会への展望が、この一冊でわかります。

【目次】

巻頭カラー:10大キーワードで読む2022年のインターネット

第1部 テクノロジーとプラットフォーム

1-1 アプリケーションと開発

1-2 クラウドとスマートシティ第2部 デジタルエコノミーとビジネストレンド

2-1 Eコマースと金融

2-2 デジタルコンテンツとメディア

2-3 通信サービス第3部 インターネットと社会制度

3-1 法律と政策

3-2 市民・行政サービス第4部 サイバーセキュリティとインターネットガバナンス

4-1 サイバーセキュリティ

4-2 トラフィックと通信インフラ

4-3 インターネット基盤第5部 インターネット関連資料

引用元:amazon

5-1 国内インターネット普及資料

5-2 デジタルコンテンツ資料

5-3 IoTその他資料

5-4 世界のインターネット普及資料

【2021年新刊】本で学ぶデジタルフォーメーション(DX)【おすすめ5選】

デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進したい企業経営者、担当者に向けて、デジタルトランスフォーメーションに関する理解を深められるおすすめの書籍をご紹介します。

2021年に発売され、ユーザー評価の高い必読とされる5冊を選びました。ぜひチェックしてみてください。

1.日経ムック『DXスタートアップ革命』【発売日:2021年07月08日】

DXで成功した20社のスタートアップの事例が紹介されている本書。DXがむずかしいと思われがちな伝統産業や石盤市場、コロナ禍だからこその成功事例を学べます。企業経営者は必読。

おすすめポイント

- デジタルトランスフォーメーション(DX)の基本を学べます

- 成功事例から学べるだけでなく、戦略についても説かれています

【著者・監修者】守屋 実(監)

【出版】日本経済新聞出版

【発売日】2021年7月8日

【定価】¥1,980円(税込)

デジタルトランスフォーメーション(DX)をテコに起業する! 成功事例を、3つの軸で徹底分析!

琴坂将広氏(慶應義塾大学准教授)、田所雅之氏(ユニコーンファームCEO)らが変革を起こす戦略を説くデジタル技術によって人々の生活やビジネスに変容を起こすことを、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と言います。DXとは単なるIT化を指すのではありません。組織やビジネスモデルのあり方を変革し、提供する顧客価値の質を抜本的に変えることです。

DXはすでに事例が存在する時期に入っています。その具体例として、本書ではDXで成功した20社のスタートアップの事例を紹介します。

これらを「伝統産業へのデジタル技術投入」(Part2)、「岩盤市場のデジタル変革」(Part3)、「コロナ禍を逆手に取ったイノベーション」(Part4)の3つのジャンルに分類しました。最初の「伝統産業」は、デジタル技術を投入することで180度あり方が変わるポテンシャルを秘めた分野です。これまで何らかの正しかった理由が存在し、デジタル化が遅れていた分、たまりにたまっている余力があります。「変わらなければ」という強い問題意識を持った2代目、3代目経営者も多くいます。

次の「岩盤市場」は、国の規制などによって護衛され、テコでも動くことのなかった市場です。医療や教育、行政などが良い例です。今、その大陸が揺れ始めています。このチャンスを見逃さず、成功をものにした事例を紹介します。

3つ目が「コロナ禍を逆手に取ったイノベーション」です。「コロナ禍だからできない」ではなく、「コロナ禍だからこそ」実現できた成功事例です。逆境によって業態を変革し、顧客価値を創出した企業を紹介します。

――本書冒頭「既成の価値観が覆る今こそ「新たな事業の力」で世の中を変えよう」より抜粋注目企業・団体が多数登場!

・伝統産業へのデジタル技術投入

シタテル/ガラパゴス/Seibii/ヴァルトジャパン/CAVIN/キャディ・岩盤市場のデジタル変革

CureApp/ドクターメイト/日本クラウドキャピタル/ミーミル/Public dots & Company+スカラ/品川女子学院/みんなのコード/滋賀県日野町/東京都北区/ONIGILLY・コロナ禍を逆手に取ったイノベーション

タイミー/リゾートワークス/助太刀/MOSH/asken/TTG【本書の目次】

既成の価値観が覆る今こそ「新たな事業の力」で世の中を変えよう

守屋 実Part1 DXによる起業の成功戦略

・DXを歴史的なムーブメントとして捉え、伝統産業にイノベーションを起こす。

琴坂将広さん

・「岩盤」市場にこそ起業のチャンスがある。

加藤浩晃さん

・コロナ禍という逆境から価値を創出。人材開発業界が見せた新たな変容の姿。

加島禎二さん

・「3階建て組織」で、DXの攻守を最適化する。

田所雅之さんPart2 伝統産業へのデジタル技術投入

・シタテル[アパレル業界のDX]

・ガラパゴス[デザイン業界のDX]

・Seibii[自動車整備業界のDX]

・ヴァルトジャパン[障がい者活躍支援のDX]

・CAVIN[フラワー業界のDX]

・キャディ[モノづくりのDX]

・COLUMN ジェネシア・ベンチャーズ[「型」としてのDX]Part3 岩盤市場のデジタル変革

・CureApp[医療業界のDX]

・ドクターメイト[介護市場のDX]

・日本クラウドキャピタル[投資・資金調達のDX]

・ミーミル[コンサルティング市場のDX]

・Public dots & Company/スカラ[社会課題解決のDX]

・COLUMN みんなのコード/品川女子学院[教育現場のDX]

・COLUMN 滋賀県日野町/東京都北区[行政のDX]

・COLUMN ONIGILLY[米国飲食産業のDX]Part4 コロナ禍を逆手に取ったイノベーション

引用元:amazon

・タイミー[働き方のDX]

・リゾートワークス[ワーケーションのDX]

・助太刀[建設業界のDX]

・MOSH[サービス販売のDX]

・asken[栄養指導のDX]

・TOUCH TO GO[無人販売のDX]

・COLUMN 博報堂[オープンイノベーションのDX]

2.集英社インターナショナル『ルポ 日本のDX最前線』【発売日:6月7日】

第一部は政府編、第二部は企業編と複数視点からリアルなDXを学べるのが本書。企業編においては、さまざまな業界の本音を紹介。DXについて理解を深められる一冊です。

おすすめポイント

- 「DX」がよくわからない初心者でも理解を深められます

- 3行政機関(政府CIO補佐官、経済産業省、金融庁)に加え、7社(コープさっぽろ、トライアル、イカセンター、セブン銀行、コーセー、アクロスエンタテインメント、コナミデジタルエンタテインメント)のDXにおける本音を取材。行政・企業のリアルな声を聞くことができます。

【著者・監修者】酒井真弓(著)

【出版】集英社インターナショナル

【発売日】2021年6月7日

【定価】¥946円(税込)

今、“DX”の現場では何が起きているのか――3行政機関+7社の本音を取材

「IT後進国ニッポン」「なぜGAFAやBATHと渡り合える企業が生まれず、オードリー・タンが現れないのか……」世論に乗じて、そうわかりやすく悲観的な言葉で片付けるのは待ってほしい。事実、この国にはDXと正面から向き合い、本気で未来を変えようとしている人たちがいる。3行政機関(政府CIO補佐官、経済産業省、金融庁)、7社(コープさっぽろ、トライアル、イカセンター、セブン銀行、コーセー、アクロスエンタテインメント、コナミデジタルエンタテインメント)で変革の旗手たちの今を取材した。

――(目次より抜粋)

はじめに●第一部 政府編

政府CIO――伸びしろだらけの荒野

経済産業省――日本企業よ、一発屋で終わるな

金融庁――人間の力だけでは不正を見抜けない●第二部 企業編

コープさっぽろ――超アナログ企業の山あり谷ありDX

トライアル――スマートストアがコロナ禍で可視化したもの

イカセンター――コロナ禍直撃の飲食店が取り組んでいること

セブン銀行――セキュリティインシデントは突然に

コーセー――逆境で、人は輝く

アクロスエンタテインメント――声優事務所はAI声優の夢を見るか?

コナミデジタルエンタテインメント――ゲームをしながらセキュリティを学ぶ特別取材:鎌田敬介、西成活裕、喜多羅滋夫、及川卓也

■著者略歴

引用元:amazon

酒井真弓(さかい まゆみ)1985年、福島県生まれ。ノンフィクションライター。慶應義塾大学文学部卒業。IT系ニュースサイトを運営するアイティメディア(株)で情報システム部に在籍し、エンタープライズIT領域において年間60本ほどのイベントを企画。2018年10月、フリーに転向。現在は記者、広報、イベント企画、ブランドアンバサダー、マネージャーとして、行政から民間まで幅広く記事執筆、企画運営に奔走している。

3.白桃書房『DX戦略立案書』【発売日:1月16日】

本書の著者は、ビジネススクールとして有名なコロンビア大学大学院でファカルティを務め、デジタル経営の実務分野で世界的な権威をもつデビットロジャース。10年にも及ぶ研究と教育、コンサルティングなどの実績に基づき丁寧に解説しています。

おすすめポイント

- 教科書、基本図書としても評価されている一冊です

- 顧客市場Customers、競合他社Comtetitors、データData、革新性Innovation、顧客価値Valueの5つの要素 (CC─DIV)に分解しながら、求められるデジタル戦略を解説

【著者・監修者】酒井真弓(著)

【出版】白桃書房

【発売日】2021年1月16日

【定価】¥4,620円(税込)

【概要】

分かりやすいフレームワークを導入、プロアクティブな自己変革をどのように進めるのかに焦点を当て、長く教科書、また基本図書として読まれるべき書!ここ1、2年でDXすなわちデジタルトランスフォーメーションが注目され、「DX」とタイトルに入った本も次々出版されている。 デジタルトランスフォーメーションとは、AIやビッグデータなどの新しい技術を、今までのように小手先の手段として導入するという考え方ではない。それらを最大限に活用、また市場の革命的な変化に対応すべく、企業の固有の風土や業務プロセスなど、企業のありようからゼロベースで見直し、新しい価値創造へと向かい、新しいビジネスモデルを確立することを意味する。

本書は、ビジネススクールのトップ校の一つであるコロンビア大学大学院でファカルティを務め、デジタル経営の実務分野で世界的な権威である著者が、この分野における10年に及ぶ研究と教育、コンサルティングの実績に基づき執筆しており、顧客市場Customers、競合他社Comtetitors、データData、革新性Innovation、顧客価値Valueの5つの要素 (CC─DIV)に分解しながら、求められるデジタル戦略を解説する。

既刊の類書が戦術論にとどまっているところが多いところ、本書は分かりやすいフレームワークを導入し、目まぐるしく上書きされていくデジタル環境に対し、それを先取りして取り組むプロアクティブな自己変革をどのように進めるのかに焦点を当てており、長く教科書、また基本図書として評価される本となろう。読者の戦略思考は、本書によってグレード・アップされるのである。

【目次】

引用元:Amazon

第1章 デジタル経営変革に関する5つの領域:顧客、競争、データ、革新、価値

第2章 顧客ネットワークを活用する

第3章 製品だけでなくプラットフォームを構築する

第4章 データを資産に変える

第5章 スピーディな実験で革新を起こす

第6章 価値提案を時代に適応させる

第7章 破壊的なビジネス・モデルを使いこなす

結論

4.ディスカヴァー・トゥエンティワン『いまこそ知りたいDX戦略』【発売日:4月23日】

ハーバードMBAを卒業し、Google本社での勤務を積んだ著者、石角友愛氏。シリコンバレーに学ぶ DX戦略の最先端をふんだんに公開しています。

実際にDX推進をすすめたいが「何から手をつけていいのかわからない」というDX責任者や企業経営者」には、ぜひ読んでほしい一冊。DXの定義や欧米、日本国内のDX事例を丁寧に解説。

おすすめポイント

- DX戦略における最先端を学べます

- 日本ではまだ紹介されていない事例・理論を解説しながら、DX化の考え方を教えてくれます

【著者・監修者】石角友愛(著)

【出版】ディスカヴァー・トゥエンティワン

【発売日】2021年4月23日

【定価】¥1,870円(税込)

【目次】第1章 そもそもDXとは何か?

引用元:ディスカヴァー・トゥエンティワンインプレスブックス

・単なるITツール導入のことではない

・DXとは第四次産業革命そのものを指す

・会社のコアをデジタル化することがDXである

・あなたの会社にとって、「ジョーダンのバスケ」は何だろうか

・自社のコアを見極め、DXを行う――モデルナの事例

・自社のビジネスモデルの脆弱性を理解し、防衛策としてDXを行う

・デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォメーション(DX)の違い

・AIはDXのためのツールである

・サイロ化(縦割り構造)はなぜ問題か――マイクロソフトの事例

・A W Sはどのように生まれたか

・カタツムリステップと馬跳びステップ

・DXでオールドメディアを事業再生する――ワシントンポストの事例

第2章 DXを推進するために超えるべき壁①「何から手をつければいいかわからない」

・DX推進を阻む3つの壁

・「課題は見えないが、とにかくDXを推進したい」の危険

・デジタル庁の取り組みの課題点は何か

・企業の課題を抽出する

・「その課題はAIで解決できるか?」

・データがないとAI導入できない?

・パッケージ型か、カスタムメイド型か

・世界のAI潮流マトリックス

・事例:帝王切開の出血量を検出するAI(強化型×パッケージ型)

・事例:雑草だけに除草剤を噴霧するスプレイヤー(強化型×パッケージ型)

・事例:顧客とのエンゲージを高めるチャットボット(自動型×パッケージ型)

・事例:タレントの好感度判断(強化型×カスタム型)

・事例:離脱タイミングの予測(強化型×カスタム型)

・事例:少量・多様化にも適応するAI導入(自動型×カスタム型)

・DXで重要なのは、現実的な期待値を持つこと

・ファックスでの受注を自動化するプロジェクト――ベストパーツの事例

・ガートナーが提示するAIハイプサイクルが示すもの

第3章 DXを推進するために超えるべき壁②「なかなか実現フェーズに進まない」

・POCの壁とは?

・大企業で陥りやすいPOCの壁

・AI導入に適した課題を探す――FOME分析

・F:実現可能性(Feasibility)――データはあるか、質は高いか

・データフィケーションとは何か――フジクラの事例

・オープンソースの技術を活用しながら独自のモデルを設計する

・「質のよいデータ」とはどんなデータか

・現場の実情に合わせてUXを最適化する

・クッキーカッター型モデルのリスク

・O:応用性(Opportunity)――横展開できるか、外販できるか

・クラスターモデルとグローバルモデル――ウーバーイーツとネットフリックスの事例

・M:検証性(Measurability)――客観的数値で効果の検証ができるか

・AIモデルのパフォーマンスを評価する4つの指標

・E:倫理性(Ethics)――倫理的に正しいかどうか

・XAI(説明可能なAI)とモデルカード

・まずどの部門でAIを進めるか――不二家事例

・円密度の高いデータにAIを導入する

・物流会社のAIモデル導入――ダイセーロジスティクスの事例

・ネットフリックスのレバレッジポイント

・マッピングチャートで自社のレバレッジポイントを探す

・DX事業化には4つの道のりがある

・AI導入の引き際

第4章 DXを推進するために超えるべき壁③「リソースが足りない」

・イントレプレナーの壁とは?

・DX導入に必要な人材

・AIプロジェクト人選のコツ

・DXチームに必要な人材

・GEのCEO直下DXプロジェクトはなぜ失敗したか

・フランスのエネルギカンパニー――エンジー社の事例

・COEメンバーのキャリア展開

・社内にデータサイエンティストがいない場合

・資産となるAI導入の進め方

第5章 成功するDXのあるべき姿

・ネットフリックスはいかにしてDVD郵送ビジネスから動画ストリーミングに移行したのか

・経営者や担当者が知っておくべきことと、知らなくてもいいこと

・コロナの影響で進むデジタライゼーション

・なぜビッグテックはパンデミックに強いのか

・ビジネスモデルがDXの命運を握っている

・ハードとソフトを融合させコネクティッドフィットネスを実現――ペロトンの事例

・ファイヤーホース式か、フライウィール式か――ネットフリックスとディズニープラスの事例

・ビッグテックと「セクション230」

・ビッグテックに対する規制は今後も増えるのか

おわりに――ダイバージェンスの時代を迎えるにあたって

【関連記事】>>APIを使ったExcel Onlineデータ連携方法【BizteX Connect】

5.株式会社クロスメディア・パブリッシング『RPAで成功する会社、失敗する会社』【発売日:7月20日】

『RPAは「全体最適」ではなく、「部分最適」で考える』『導入は「コスト」ではなく「投資」と捉える』

『「何でも自動化」ではなく「人+ロボット」で仕事を効率化する』―――など、RPAの導入に特に重要な視点を解説。

ITコンサルタントとして、企業の現場やベンダーの裏側を知り尽くした著者が説くRPA導入法や理論、事例は必読です。

おすすめポイント

- RPAとはどのような場面で役立てられるのか、RPA導入に失敗しないための考え方や手順を解説

- DXに失敗したくない企業へむけて、RPAを活用した業務効率化・自動化例を具体的な実践モデルで解説

【著者・監修者】大西亜希(著)

【発行】株式会社クロスメディア・パブリッシング

【発売】インプレス

【発売日】2021年7月21日

【定価】¥1,738円(税込)

本書は、RPAについて、

引用元:amazon

・「わが社でも導入してみたい」と考えている会社

・実際に導入しようとして失敗している会社

の経営者、経営企画部門や情報システム部門の担当者、事業部門の責任者などに向けて、本当に効果の上がる導入法を解説するものです。

▼ 利益をドブに捨て続けることになる「RPAへの誤解」

RPAとは「Robotic Process Automation」の略で、ロボット(プログラム)によって、これまで手作業でやっていた単純作業などをコンピューターに代替させることです。

すでに「RPA」の名前を知っている会社、あるいは実際に導入した会社も多いと思いますが、ほとんどの会社で、

・RPAはどんなものか

・どういうところに役立てればいいのか

などについて、大きな誤解をしてしまっています。

そのため、大半の会社で、せっかくの利益をドブに捨て続けるような「惜しいRPA」になってしまっているのです。

たとえばRPAについて、「よくある誤解」と「正しい考え方」は次のようなものです。

・RPAは「全体最適」ではなく「部分最適」で考える

・導入は「コスト」ではなく「投資」と捉える

・「何でも自動化」ではなく「人+ロボット」で仕事を効率化する

この本では、RPAの導入に特に重要な視点として、次の3つを挙げています。

そして、その解決の考え方は、それぞれその下に示したとおりです。

1.費用対効果……そもそも安くはない導入費用に見合うだけの効果を出せるか?

→単純な「削減時間」だけで考えない

2.業務選定……どのような業務に適用できるか、事前に選定できているか?

→「業務」ではなく「行動」に着目する

3.運用体制……誰がどのように導入し、運用していくか事前に決まっているか?

→「情報システム部門」ではなく「事業部門」主導で

これらをきちんと考え、社内の体制を整えることが、最終的なコストパフォーマンスを上げるために重要なのです。

ITコンサルタントとして、企業の現場&ベンダーの裏側を知り尽くした著者が教えるRPA導入法、ぜひ御社でも実践してみてください。

▼ 本書の目次

序章 お金をドブに捨てる会社の「惜しいRPA」導入あるある9タイプ

第1章 RPAはどこに、どれだけ、どう使えばいいの?

第2章 「費用対効果」のウソ ――どこをどう考えて導入するのがいいか?

第3章 「人を削る」のではなく「人+ロボット」で2倍の仕事をこなす

第4章 で、導入の「仕切り」って誰がやるの?

第5章 【実践編】プロダクトはよくても、御社で使えなければお金のムダ

DX実現企業コラム

DXhackerでは、これまでさまざまな企業のDX実現エピソードをインタビューしています。ぜひ参考にしてみてください。

【記事】今話題の「RPA」実際どうなの?—RPA業界をよく知る2人がぶっちゃけ対談!

【記事】RPAとiPaaSの導入で、年間1400時間のコストを削減【TIS株式会社】

【記事】お寺の世界にもDXの波が~築地本願寺の新しい取り組み

【記事】タクシー業界の長い歴史の中で今は大きな変革期にあり、新たにうまれかわるフェーズ

DXを達成するための手段「RPA」「iPaaS」

DXを実現するためにはIT技術の活用が必須となります。業務効率化を目的に複数のツールを活用する中で、転記や確認作業といった定型業務の自動化や、システム連携による一気通貫の業務フローの構築がDX化をする上で重要なポイントになってきます。DX化を進める上でカギとなるのが、RPAとiPaaSの活用です。

RPAは、定型的な業務を自動化します。ロボットによって実行されるため、ミスのない正確な処理が可能になるだけでなく、24時間365日作業することが可能です。人間が作業する場合には、ヒューマンエラーの発生は不可避ですが、ロボットであればその心配がありません。

これらの特性から、RPAはDXを達成するための手段になります。DXのために、ロボットで既存業務を自動化し、新たな価値を製品やサービス、ビジネスモデルの変革に繋げていきます。

\事例を含めて5分でRPAがわかる/

【関連記事】>>【初心者向け】RPAとは?簡単にわかりやすく説明!【事例】

さらに、活用しているツールとツールを連携することで一気通貫の業務フローを構築するiPaaSも有効です。

DXを進める上で、自社にとってどのようなツールの導入が必要なのか見極めることが、DXの実現へと導く一歩になります。

\DX推進のカギとなるiPaaSを紹介/

【関連記事】>>【初心者向け】iPaaSとは?メリットや事例、RPAとの違いをやさしく解説

【DXの手段】RPAの活用

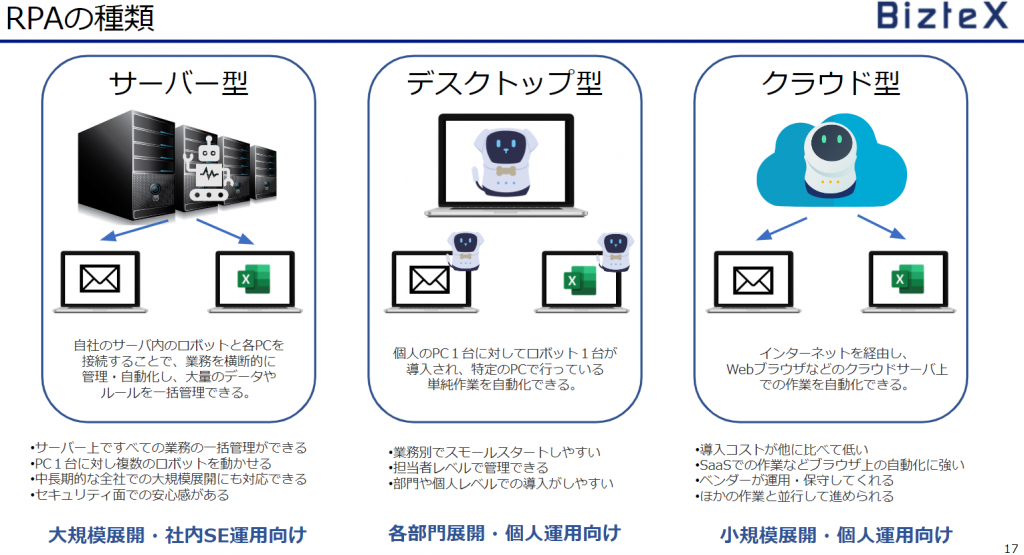

DXに有効なRPAですが、ひとことでRPAといってもRPAには、デスクトップ型・クラウド型・サーバー型といった3つの種類があり、それぞれロボットを設置する場所が異なります。

また、導入・運用にかかる費用はもちろん、RPAを扱うさいの人的コストも種類によって大きな差があるので、導入にはそれぞれの特徴をしっかりと比較したうえで、自社に合ったものを選びましょう。

デスクトップ型RPA(別名:RDA)

ふだん使用しているPCへ直接ソフトウェアをインストールし、利用する方法です。別名RDA( Robotic Desktop Automation )と呼ばれています。デスクトップ型RPAの得意分野は、特に RDAの得意分野は、デスクトップ上における操作(作業)の自動化です。

デスクトップ型は、情報システム設備を自社内に導入設置・運用する形態(いわゆるコンピュータにインストールされるソフトウェア)であったり、自社の資産として保有するハードウェアに関連する業務の自動化に適しています。

デスクトップで働くため、サーバーの構築も必要もなく、比較的低コストでの導入が実現します。つまり、自社内のコンピュータにインストールしてはじめて作動するRPAソフトウェアなので、端末一台に対してロボット一台をインストールする必要があります。そのため、全社的にロボットによる業務効率化を図る場合にデスクトップ型を選択すると、端末の台数分のコストがかかるということになります。

業務に使用しているPCの数が少なく、少数でRPAを活用していきたい企業などには特におすすめの設置法です。今なら2週間の無料トライアルも実施しています。

\非IT部門でも使えるDX推進ツール/

クラウド型RPA

サーバーやデスクトップといった会社所有のハードウェアに依存せずに、プロバイダーなどのクラウドプラットフォームからインターネット経由で利用するタイプがクラウド型です。

クラウド型はもっとも新しい形態で、ネット環境があればすぐに導入することができることから、費用負担も上記二つに比べて抑えやすいといったメリットがあります。2017年7月、 BizteX cobit がクラウドRPA®として国内で初めて誕生しました。

クラウド型RPAの大きな特徴は、コスト削減効果や高いストレージの拡張性、インターネット環境さえあればどこでも使える利便性などが挙げられます。近年では被災時の業務継続といったリスク対策の側面があることから、企業や行政機関の情報システム運用はますますクラウド化が進むと予想され、クラウド型RPAの需要は高まっています。

【関連記事】>>★RPA活用事例まとめ★BizteX cobitの導入効果とは【業界別】

サーバー型RPA

サーバー型は、名前のとおり社内のサーバーにインストールするタイプのもの。

複数台のパソコンで同時にRPAツールを利用することができるため、大量の業務を一括管理することができます。100体以上のソフトウェアロボットを稼動させることも可能で、膨大な量のデータを扱い、将来的に自動化をスケールアップしたい業務に向いています。

自社にプログラミング知識を備えたエンジニアが常駐しており、自由にカスタマイズできるRPAを導入したい企業に特におすすめです。サーバーに設置する特性上、セキュリティ強化や一元管理が可能というメリットもあります。

一方でサーバー型は数百万から一数千万円以上とインパクトのある費用感のものはほとんど。

さらに、プログラミングの知識が必要になるため、知識のない従業員でも扱えるようにしたい場合や気軽に自動化を進めていきたいと考えている場合には不向きかもしれません。サーバー型のRPAを導入する場合には、その費用対効果をよく検討してから導入しましょう 。

【DXの手段】iPaaSの活用

iPaaS(アイパース)とは、Integration Platform as a Service(インテグレーション プラットフォーム アズ ア サービス)の略です。サービスとサービスを繋ぐことで、統合したフローを構築し、実行・管理します。

クラウドサービス(SaaS)ごとに管理されているデータを統合し、システム間の連携を円滑にするため、「橋渡し役」としての機能を持つとイメージしやすいでしょう。iPaaSで業務管理システム同士を繋ぐことで、業務自動化や効率化を加速、個人はもちろん組織全体の生産性向上に大きく貢献します。

クラウドサービスとクラウドサービス同士をつなげることはもちろんのこと、オンプレミス型やデスクトップ型にも対応可能です。

たとえば、iPaaSでGoogleスプレッドシート(Google Sheets)をその他ツールと連携させた場合…

ビジネスユーザーの多いクラウド型表計算Webアプリ、Googleスプレッドシート。スプレッドシートはメールやチャット、SFA、CRMなど業務管理ツールとのデータ連携で、さらなる業務効率化ができます。Googleスプレッドシートとふだん利用しているサービスを連携することで、次の自動化を実現します。

- Googleスプレッドシート内の行の自動更新・自動追記

- Googleスプレッドシート内のセルの自動更新

- Googleスプレッドシート内の値の自動クリア

- Googleスプレッドシート内シート全ての値の自動クリア

- Googleスプレッドシート内のデータの自動検索

- Googleスプレッドシート内の指定した範囲のセルを自動取得

- Googleスプレッドシート内の指定した範囲の自動更新

Googleスプレッドシートまわりの上記業務を自動化することで業務効率化はもちろん、生産性向上にも大きく寄与する業務フローの構築を実現します。

【例】『Googleスプレッドシート』・『Googleドライブ』・『Slack』を連携

自動化例▶Googleスプレッドシートに自動出力し、見積書の自動発行をおこなう。作業内容をSlackに通知します。

見積もり情報をGoogleスプレッドシートに自動で出力し、見積書としてPDF化。さらに完成ファイルをファイルストレージに格納し、Slackへ通知をおこないます。

【関連記事】>>Googleスプレッドシートを業務管理ツールにノーコード連携するDXツール「BizteX Connect」

日本企業のDX成功事例を公開中!

【問い合わせ】デジタルトランスフォーメーション(DX)のご相談はこちらから

DXhackerを運営する株式会社BizteXでは、DXを推進する業務自動化ツールの開発・提供をしています。

BizteXが提供する国内初のクラウドRPA「BizteX cobit」、デスクトップRPA「robop」、SaaSとSaaSと繋ぐiPaaS「BizteX Connect」は、さまざまな業務管理ツールをまたいで業務自動化を実現するDXツールです。部署内業務の効率化はもちろん、他部署との連携も効率化します。

BizteX製品は、中小企業さまから大手企業さままで豊富な導入実績があり、万全のサポート体制によりお客さま満足度が非常に高いのが自慢です。無料トライアルを実施しておりますので、お気軽にお申しつけください。

業務効率化や業務自動化、デジタラルトランスフォーメーションに関することの他、クラウドサービス(iPaaSやRPA、AI-OCR、受発注システム)のことなど、御社のお悩みをお聞かせください。