医療・福祉の現場では、人手不足や長時間労働などの課題を抱えているケースが多いです。それらを解決する一手として、RPA(ロボットによる業務自動化)が近年では強い注目を浴びています。

そこで本記事では、医療・福祉の現場でRPAがどのように役立つのか、活用事例を踏まえながら解説します。

業務の効率化はもちろん、働き方改革を推進するヒントにもなるはずなので、ぜひご一読を。

▼医療業界でRPAを導入した活用事例集もあるので、興味ある方はこちらもぜひご参照ください。

\RPAは医療業界でも活用できる/

※無料でダウンロードできます

医療・福祉の現場にRPAが必要な理由

医療や福祉の現場では、「慢性的な人手不足」に悩まれている方は非常に多いです。

その結果、下記のような負のループに陥ってしまうことが多々あります。

- 一人当たりの作業量が多くなる

- 負担が増えると従業員が離職してしまう

- 離職率が上がり人手不足が深刻化する

新しく人を雇うにも採用・教育コストがかかってしまいます。仮に人を雇えても根本的な問題解決ができていないとまた離職してしまうリスクがあります。

このような負のループは、ヒトの代わりに24時間365日作業をしてくれるRPAが解決してくれるでしょう。

具体的にRPAを活用することで、下記のようなメリットを得ることができますよ。

- コストを抑えたうえで業務を効率化できる

- 長時間労働や人手不足を改善できる

- 人に依存しない体制を構築できる

- ノンコア業務をロボットに任せ、コア業務に集中できる

特にRPAは「手順が決まっている業務」に強く、レポート作成やデータ入力などの自動化が得意なので、大きな効果を発揮してくれることでしょう。

また、医療・福祉の現場では書類を扱ったタスクが多いので、書類をデータ化してくれるAI-OCRも一緒に活用することでより日々の業務がラクになりますよ。

▼RPAの基礎については下記記事でご確認ください。

病院向けの主要電子化カルテもRPAで対応可能

たとえば、以下のようなシステムを使っている場合もRPAによる自動化が可能です。

- 富士通:HOPEシリーズ

- SSI:新版e-カルテ

- CSI:MI・RA・Isシリーズ

- NEC:MegaOakシリーズ

- IBM:CIS+

さらに独自のレガシ―システムやその他クラウドツールを用いている場合も問題なくRPAによる処理を実行できます。

【医療・福祉】自動化の対象となる業務例

ここでは具体的に医療・福祉の現場で自動化できる業務の一例をまとめていきます。普段自分が行っている業務と照らし合わせながら読むことでRPAでの自動化イメージがより明確になりますよ。

経理業務のRPA自動化例

- 業者から新規マスターデータを受け取り、院内物流システムの新規マスタへの自動登録

- 財務会計システムからCSVデータを抽出して、収支簿作成ツールにデータを反映し、収支簿の自動作成

- 契約書から自動で発注書作成、毎月の定例での債務計上の自動入力

経営管理業務のRPA自動化例

- 財務会計システムからCSVデータを抽出して、収支簿作成ツールにデータを反映し、収支簿の自動作成

- 自動で発注書作成、検収時の自動チェック、CSV請求書の自動取り込み

- 旅行命令関連書類の自動印刷、自動チェック

- 毎月の定例での債務計上の自動登録

医療業務のRPA自動化例

- 月次、年次での患者統計の自動作成

- 手術件数(施設基準の掲示に係る件数)の自動抽出

- 入院基本料等充足状況の自動チェック支援

- 後発医薬品使用率の自動算出支援

- 重症度、医療・看護必要度:短期滞在手術等対象患者の自動抽出支援

- 未収金データの自動消込み

薬剤部門業務のRPA自動化例

- 医薬品情報に関するWeb情報収集・データ自動転記

- 医薬品の発注オーダー、即卸し対応の自動処理

- レセプトのチェック、データ自動転記

(※薬歴の入力等薬事法等に抵触しない範囲のみ可能)

診察共有部門業務のRPA自動化例

- 検査結果のチェック漏れ防止の自動チェック

- レセプトのチェック、データ自動転記

- 病院食献立と数量からの発注書自動生成

- その他PC上で行う業務全般

患者支援業務のRPA自動化例

- 紹介状、逆紹介状の自動スキャニング、自動生成

(スキャンニングに専用ソフトウェアが必要) - 患者カルテ開示要求によるカルテの自動印刷

- その他、PC上で行う様々な業務

看護業務のRPA自動化例

- 看護部門に関する各種経営情報の自動抽出・作成

- 看護部門の領域別認定看護師・専門看護師情報の自動作成

- 看護師長による出欠状況や超過勤務時間等勤怠情報の自動チェック

- 退院サマリや看護サマリ入力状況の自動チェック

- 入院期間IIを超える患者情報をベッドコントローラーへ通知の自動処理

- その他、看護師がPC上で行う様々な業務

(※保健師助産師看護師法等に抵触しない範囲のみ可能)

\RPAは医療業界でも活用できる/

※無料でダウンロードできます

【医療・福祉】RPAによる業務自動化・効率化の活用事例

医療・福祉業界におけるRPAの活用事例を一部まとめました。自社でも活かせそうな事例がないか、ぜひチェックしてみてください。

- 書類・帳票のデータ入力を自動化

- 訪問記録の入力業務の効率化

- 各拠点からの報告情報の集約

図解を用いながら、一つずつ紹介いたします。

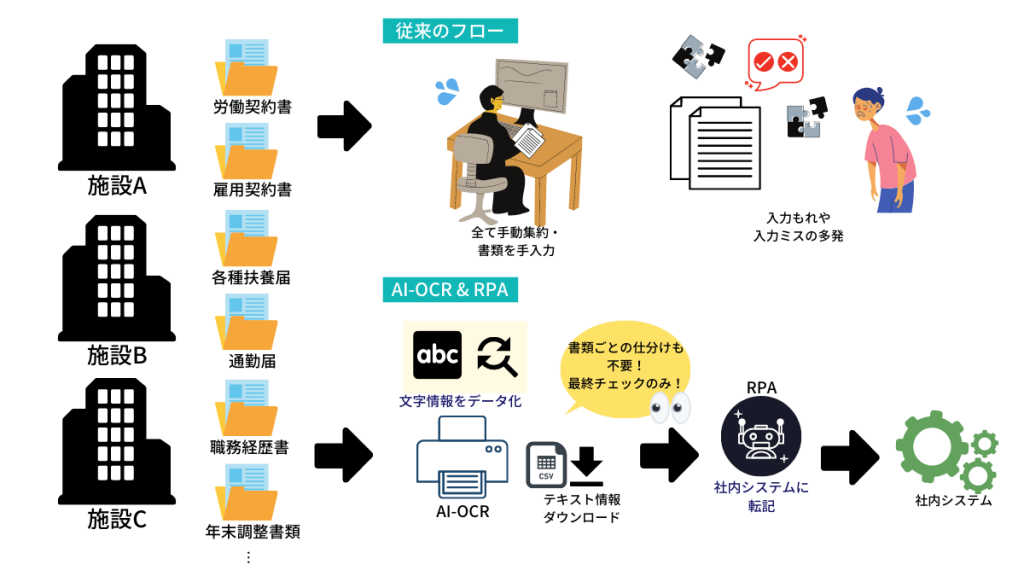

RPAとAI-OCRで書類・帳票のデータ入力を自動化

単純作業を自動化できる「RPA」と書類をデータ化できる「AI-OCR」を連携すれば、書類情報の読み取りからデータの入力・更新までを大幅に効率化できます。

たとえば、従業員(派遣・契約含む)の労務情報を変更するとなると、取り扱う必要書類が多いうえに、一人一人のデータを更新しなければなりません。

さらには医療・福祉は他の業界と比べ人の入れ替わりが激しく、月初だけではなく月中に新しく入社される方もいるため、書類対応の頻度も多いです。

これらを手作業で行う場合、多くの時間がかかるばかりか、入力漏れなどの人的ミスも起きやすいです。

そんなとき下記のような手順で自動化することで一連の作業を大幅に効率化できます。

- AI-OCRで書類内容を高精度に読み取り・データ化

- RPAでデータ内容を転記・更新

時間を大幅に短縮できるほか、人的ミスの心配がないため、必要なのは最終確認だけ!

このように、「最低限のチェックのみ」で済む仕組みをRPAなら構築可能です。

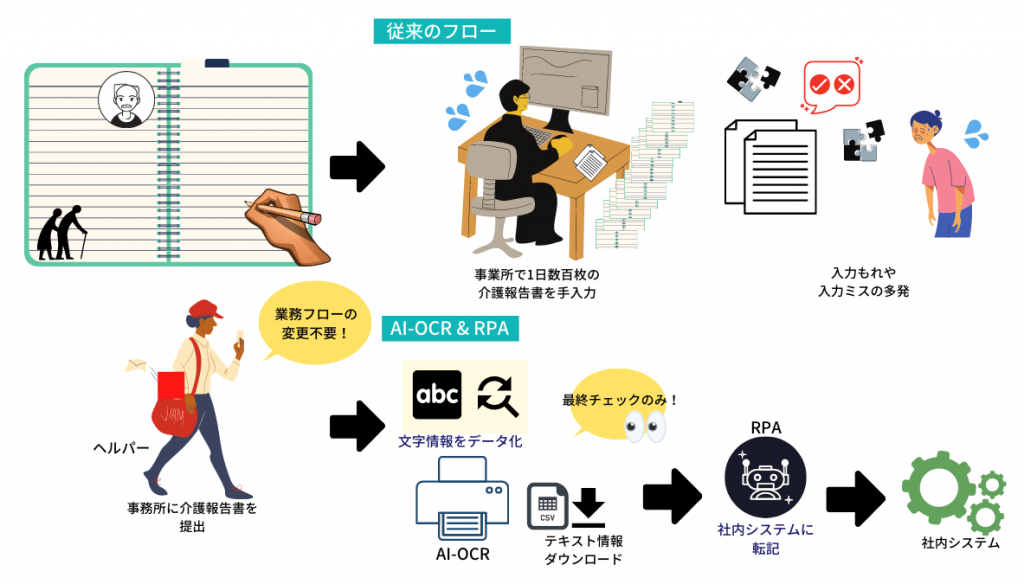

RPAとAI-OCRで訪問記録の入力業務の効率化

介護の現場では、書類を取り扱う業務が数多くあります。

例えば訪問介護の場合、ヘルパーは訪問した日時や介護内容を資料に手書きで記録し、報告することが多いです。

事業所ではヘルパーの報告書を集約し、目視で確認したうえで、1日200件ほど手入力するケースも。

そんなとき、RPAとAI-OCRを連携することで、従来の業務フローを変更することなく、入力・転記業務を大幅に効率化することが可能です。

書類の入力時間が大幅に削減できるだけなく、チェックの手間が無くなり、介護以外の業務負荷をかなり軽減できます。

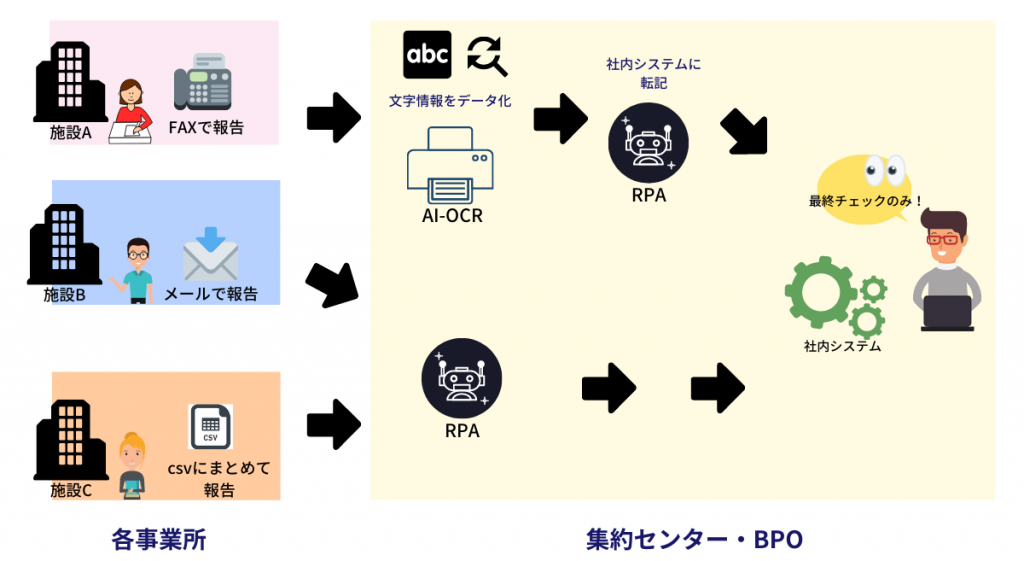

RPAとAI-OCRで各拠点からの報告情報の集約

RPAなら、各拠点(事務所)からの報告情報の集約も自動化できます。

各拠点から報告されるフォーマットが統一されていればよいのですが、下記のような作業は事業所によってバラバラなケースも多いです。

- メールでの送付

- 紙での郵送

- FAXでの送信

その場合、本部でそれぞれのフォーマットを目視で確認・入力し、もし内容にエラーがあった際は該当の拠点に通知を入れます。これら一連の作業を全て手作業で実施し、非常に時間がかかっていました。

AI-OCRとRPAを連携すれば、情報を一括管理してシステムに登録可能です。

- メールの場合は、ExcelやCSVファイルの内容を転記

- 紙やFAXの場合は、AI-OCRでテキストデータ化

人の手が必要なのは「エラーがないかのチェック作業」だけなので、大幅に業務を削減できます。

▼もっと活用事例を知りたい方は下記資料をご参照ください。

\RPAは医療業界でも活用できる/

※無料でダウンロードできます

医療業界のRPA導入で失敗しないツールの選び方

業務を自動化できるRPAは、医療業界でも生産性向上や効率化に大きく役立ちます。とはいえ、「RPAならどれを選んでもいいのか」というと、決してそうではありません。

RPAにもそれぞれ種類や特徴があるので、その中から自社に最適なツールを選ぶ必要があります。

特に、以下3つのポイントはツール選定時に必ず押さえておきたいところです。

- デスクトップ型・クラウド型・オンプレミス型のどれにするか

- ⾮エンジニアでも使いやすいか

- カスタマーサポートが充実しているか

一つずつ紹介していきます。

デスクトップ型・クラウド型・オンプレミス型のどれにするか

RPAツールには、大きく分けて3種類あります。

デスクトップ型

パソコン端末にインストールし、導入・運用するタイプのRPA。

開発不要で誰でも簡単に扱えるRPAなら「robop」がおすすめ。

(セキュリティ面に強く、自由なカスタマイズ・連携が可)

→デスクトップRPA「robop」

クラウド型

インターネット上でサービスを利用するタイプのRPAです。

日本初のクラウドRPAは「BizteX cobit」。利用者も多く、使いやすいUIが特長

(ネット環境があればどこでも・だれでも利用可)

→クラウドRPA「BizteX cobit」

サーバ(オンプレミス)型

自社サーバ内に設置し、導入・運用するタイプのRPAです。

開発が必要なため、複雑なプログラミング知識を必要とします。

(セキュリティ面に強く、自由なカスタマイズ・連携が可)

サーバ型は費用が高く、開発コストやプログラミング知識が必要となります。ロボットに修正が必要な場合にすぐに対応が難しかったり新規ロボットを作成できる従業員が限られるといった問題も。導入検討時にはその費用対効果をしっかりと確認しましょう。

近年では、低コストで使い勝手のいいデスクトップ型やクラウド型が登場し、効率化を進めるべく導入を進める企業が増えています。

自動化したい業務や操作可能なアプリケーションを定めることは、もちろん重要です。中でもデスクトップ型RPAはセキュリティ面も強く、ローカル上の業務を自動化できるのでおすすめです。

とはいえ、それぞれ強みが異なるので自社に最適な運用形態をしっかり検討する必要があります。

▼より詳しく知りたい方は、下記記事もぜひ参考にしてください。

⾮エンジニアでも使いやすいか

「せっかくRPAを導入したのに、現場であまり活用が進んでいない」という話は少なくありません。

RPAを最大限に活かすために、非エンジニアでも簡単に使いこなせるかはとても重要なポイントです。

- プログラミング知識がなくても操作できる

- わかりやすいデザインになっているか

上記2点は特に現場で使えるかどうかが左右される部分なので、必ずチェックしましょう。

カスタマーサポートが充実しているか

はじめてRPAを導入・運用する場合、多くのトラブルや悩みが出てくるかと思います。

そんなとき、ベンダー側(販売元)のカスタマーサポートが充実していれば、そのような事態もスムーズに乗り切れます。

多くのRPAツールは、導入前に無料トライアルを用意しています。その際にはツールの使い勝手だけでなく、ぜひ実際にカスタマーサポートを利用して体制のチェックもしてみてください。

BizteXなら「RPA×AI-OCR」で幅広く業務自動化!

RPAなどの自動化ツールをご検討の方は、弊社BizteXが提供するデスクトップ型RPA「BizteX robop」がおすすめです。専門知識がなくても直感的に操作でき、導入〜運用までのサポートも手厚いため、はじめてRPAを導入する場合でも安心です。

サポートには専任の担当が中長期に渡って支援していくので、導入後につまづく心配もありませんよ。今なら2週間の無料トライアルキャンペーンを行っているので、ぜひお気軽に試してみてください。

まずは下記の資料を無料ダウンロードして、ご確認ください。

\非IT部門でも使えるDX推進ツール/

紙業務が多い医療・福祉業界の方には、RPAと一緒にAI-OCRを併用していくのがおすすめです。

AI-OCRを活用すれば、手書きの書類、帳票、FAXやPDFやスマホの画像データなどのテキスト部分を認識し、手動で入力せずともデータ化できます。AIによって従来よりも手書き文字の認識精度が向上しており、データ化できる範囲も幅広くなりました。

BizteXでは、AI-OCR「DX Suite」(AI inside株式会社様)とパートナー契約を結んでおり、AI-OCR単体でのご提案から、RPAやiPaaS含めたスムーズな連携や全体の最適化のご提案が可能です。

- AI-OCRの読み取り精度がどのくらいなのか知りたい

- 自社の帳票が読み取れるのかチェックしてみたい

- まずはデモ動画をみてみたい

上記のようなご希望がありましたら、ぜひ下記よりお気軽に資料ダウンロードをしていただければと思います。

\手書き書類をAIで即データ化/

▼AI-OCRについて詳しく知りたい方は、下記記事もぜひ参考にしてください。

まとめ:医療・福祉での事例をもとにRPA導入を検討しよう

これまでの内容を、改めてまとめます。

・医療・福祉の現場で、RPA活用に注目が集まっている

・書類内容のデータ化やレポート作成など、活用法はさまざま

・RPA導入に失敗しないツール選びのポイント

1. デスクトップ型・クラウド型を把握すること

2. ⾮エンジニアでも使いやすいか

3. カスタマーサポートが充実しているか

医療・福祉の現場では、人手不足や長時間労働などの悩みを抱えているケースが非常に多いです。

RPAなら、24時間365日働くデジタルレイバー(仮想知的労働者)として、人間の代わりに業務をこなしてくれます。

生産性向上や働き方改革の一助となりえるので、本記事で紹介した活用法や事例を参考に、ぜひRPAの導入を前向きに検討してみてください。

弊社BizteXが展開するデスクトップ型RPA「BizteX robop」では、2週間お試しできる無料トライアルを実施中です。

医療・福祉業界の企業様向けに、RPAの活用法や事例をまとめた資料もご用意しています。資料は無料でダウンロードできるので、ぜひご活用ください。

\RPAは医療業界でも活用できる/

※無料でダウンロードできます

【問い合わせ】業務自動化のシミュレーション・ご相談はこちらから

DX hackerを運営するBizteXでは、国内初のクラウドRPA「BizteX cobit」、デスクトップRPA「BizteX robop」、システム連携プラットフォーム「BizteX Connect」を開発・提供しています。

中小企業さまから大手企業さままで豊富な導入実績があり、万全のサポート体制によりお客さま満足度が非常に高いのが自慢です。

ツールの導入に関するお悩みはもちろん、業務効率化や自動化、業務改善に関することなど、お気軽にご相談ください。

些細なことでも構いません。ぜひお気軽に下記よりお問い合せください。